INTRODUCTIONOn dit que l’homme grandit dans ses frontières. Ces limites seraient nécessaires à la construction de la conscience de soi et cela permettrait à l’être humain de vivre pour lui et avec les autres. Ces frontières lui permettent de se séparer du monde et en même temps d’y participer, en sachant qu’il faut ces deux aspects complémentaires pour construire son identité et se sentir à sa place dans une société. Il est question de s’identifier mais aussi de se différencier. Les frontières, les barrières, les délimitations ne sont pas seulement des inscriptions sur le sol ou des lignes pointillées sur une carte, d’autres très diverses existent dans nos vies tant individuelles que collectives. Mais bien que les frontières imaginaires se reflètent dans notre mode de vie tant elles sont chargées de symbolique, nous cherchons ici à savoir si ces constructions imaginaires existe d’abord à travers des objets matériels.Nous sommes-nous créé des barrières mentales par habitude de l’objet «qui fait barrière» ou est-ce l’inverse? Quel effet produit sur nous un objet qui obstrue le passage? Nous avons tenté de trouver des réponses à travers des images cinématographiques. En effet, notre axe de recherche est tourné vers le cinéma car il peut parfois révéler la réalité ou exarcerber un aspect particulier de notre mode de vie. L’image peut aussi être satirique ou totalement fantastique, mais nous n’allons pas être regardantes sur la tonalité du film. Notre point de départ est l’objet «barrière» traité au cinéma. Evidemment, nous avons conscience que les extraits que nous avons choisi sont explicites d’une situation parmis beaucoup d’autres. Il s’agit pour nous de mettre en évidence une réaction qui naîtrait de la rencontre avec cet objet. Nous sommes curieuses d’identifier des attitudes, des reflexes, des peurs, des désirs à travers ces images.

LA CLÔTURE J’ai voulu porter mon regard sur ce qui m’est le plus familier, le plus proche. Je me suis rapproché des objets qui font parti de notre quotidien et dont nous avons parfois oublier la forme, la fonction, l’origine.La maison est le lieu par excellence qui questionne les frontières, les limites et détermine le dedans du dehors. Etymologiquement, la maison est le lieu où l’on reste, où l’on revient, où l’on demeure, où l’on s’arrête momentanément. Qu’elle soit symbolique ou imaginaire, la maison est un endroit protégé, de toutes les manières dont on a besoin de l’être. Dans de nombreuses sociétés occidentalisées, ce havre de paix a une superficie renseignée exactement dans la documentation cadastrale de la mairie de la ville. La plupart du temps, les habitants délimitent leurs terrains à l’aide de barrières, construites de multiple façons, plus ou moins hautes selon la réglementation de la ville et selon le désir du propriétaire. Car oui, la plupart du temps, pour délimiter un territoire, il faut en être le propriétaire. Ici, nous n’allons pas essayer de savoir à quand remonte la création de cette structure qui fait barrière, ni pourquoi elle est apparue, nous allons plutôt observer les faits. AMERICAN BEAUTY La première scène d’étude est l’ouverture du film American Beauty, réalisé par Sam Mendes en 1999. Selon moi, cette première scène est la plus importante car elle en dévoile beaucoup sur les scènes à venir. Le film raconte l’histoire de la famille Burnham, banale au premier abord, mais qui se déchire de plus en plus, au point que cela entraine la mort de M. Burnham. La scène d’ouverture montre le quartier résidentiel dans lequel vit cette famille.

Nous découvrons d’abord le personnage principal Lester Burnham, père de famille quadragénère frustré, qui étouffe dans sa petite vie cloisonnée. Nous connaissons dors et déjà son sort tragique. Puis nous découvrons Carolyn, sa femme, qui coupe habilement les roses de son jardin. Elle se tient près de la clotûre qui entourre sa maison. On sait que Carolyn est une femme psychorigide, obsédée par l’argent. Dans cette scène, elle est bien habillée, bien coiffée, de bons conseils envers ses voisins, elle semble parfaite selon les moeurs en vigeur. La clôture est dors et déjà le lieu de la rencontre, ce qui peut sembler paradoxal. La conversation avec les voisins est brève et superficielle. On aperçoit Lester qui observe la situation derrière la fenêtre de sa maison, derrière un objet qui obstrue sa vue, son passage. Toutes ces personnes se cotoient régulièrement cependant chacun est montré dans une zone prédéfinie, orthonormée, et y reste. Au moment de passer la porte de la clôture pour se rendre au travail, Lester laissera tomber son attaché-case, comme s’il subissait la routine qu’on semble lui imposer. La maison résidentielle américaine, telle qu’elle est montré dans ce film est le symbole et la satire d’une vie rêvée, bien rangée, où l’on vit heureux sans faire de vague. Chaque parcelle comporte une allée, une barrière, un gazon bien vert, identique aux autres, que l’on arrose s’il fait un peu chaud. Les rosiers sont alignés, fleuris, rien ne dépasse car chaque chose a sa place prédeterminée. Lester se sent enfermé dans cette clôture, à l’image de sa vie, qui lui impose des règles de «bien vivre ensemble». L’endroit clôt de la maison se définit selon les mêmes règles de la vie en société. L’image cinématographique est terriblement belle. Bleu, blanc, rouge, aux couleurs du drapeau américain. La couleur blanche de la clotûre est d’ailleurs une couleur chargé de symboles. On la retrouve dans la plupart des banlieues résidentielles ou non résidentielles des Etats-Unis. Cette couleur rappelle les maisons néoclassique datant des années 1895 à 1950 ou encore les maison coloniales de 1880 à 1955. Les célébrations du centenaire de l’Amérique en 1876 ont entraîné une nostalgie pour le passé du pays, y compris ses premiers styles de maison. Mais plutôt que de copier directement ces maisons, des architectes comme McKim ou Mead ont mélangé les détails et combiné plusieurs styles, y compris le style colonial hollandais, géorgien et fédéral. C’est l’un des styles les plus durables des Etats-Unis. Même si la tonalité du film est dramatique, la caméra reste en plan fixe ce qui ne laisse pas de place à l’anticipation mais plutôt à l’émotion. On retrouve cette association «barrière blanche, gazon vert» comme satire de la société américaine dans de plusieurs productions américaines, notamment Edward Scissorhands, The Truman Show, Gran Torino, Desperate Housewives. Et il est intéressant de noter que la barrière ici est quasiment systématiquement franchissable. C’est-à-dire qu’une grande enjambée suffis à passer de l’autre côté. Mais alors, qu’elle est son but réel? Dissuader d’entrer? Marquer une limite? Se protéger des petits animaux qui pourraient creuser dans le jardin? Affirmer une identité? EDWARD SCISSORHANDSLes maisons aux couleurs pastel soigneusement disposées du film Edward Scissorhands de Tim Burton sorti en 1990, nous installent d’emblée dans la banlieue pavillonnaire typique des années 1950, comme on peut en trouvait dans l’Etat de l’Ohio. C’est une Amérique caricaturée: les hommes partent au travail en voiture assorties à leur maison, tandis que les femmes restent à la maison et vaquent à leur occupations quotidiennes et aux discussions futiles.

L’intégration d’Edward dans ce quartier aux moeurs bien établies est un fiasco. Il ne correspond pas à cet univers factice, haut en couleur, dans lequel chacun à sa place et y reste.

Mais ce traitement de la barrière au cinéma est particulièrement exacerbée dans The Truman Show, un film de Peter Weir sorti en 1998.

Truman est littéralement bloqué dans un quotidien voire un univers tout entier. Sa vie est une mise en scène, une télé-réalité.

Un scénario sur-mesure qui reflète parfaitement notre société moderne. Truman fini par sentir que quelque chose ne tourne pas rond. Il rêve de quitter son travail pour partir aux Îles Fidjis, de rompre avec son quotidien pour découvrir ce qu’il y a de l’autre côté du miroir. La télévision diffuse un film «Show me the way to go home» qui explique qu’il n’est pas nécessaire de sortir de chez soi pour découvrir le monde, les affiches sur les murs témoignent qu’il ne faut pas sortir de chez soi au risque d’en perdre la vie, et d’autres encore font la publicité des «Colonial Homes». Nous remarquons qu’à travers ces différentes scènes de films, nos héros ont systématiquement un choix à faire parmis deux possibilités: rester chez soi et vivre une vie tranquille ou sortir de chez soi et risquer la mort. C’est quitte ou double. Pour Truman, la peur de l’eau l’empêche franchir la barrière du dehors dans un premier temps. La maison est selon l’autorité le seul endroit où l’on est en sécurité. Cela renvoit à la Caverne de Platon: enchaîné au fond de la Caverne, Truman vit d’illusions. C’est en regardant au dehors qu’il découvre la vérité. Il découvre la manipulation de ceux qui étaient déjà en dehors des murs, qui l’observait tous les jours sans être observés.

Ici le mur permet vraiment un l’un de voir l’Autre, sans que l’inverse ne soit possible. Truman ne peut pas voir l’Autre de l’autre côté de sa bulle. Ce mur l’empêche d’accéder à une égalité de savoirs. La barrière l’oblige à rester dans l’ignorance la plus totale. Elle subit cette situation, en échange d’une protection, d’une sécurité, contée par ses proches. CANINE Cette binarité, dehors-dedans, on la retrouve dans le film Canine de Yorgos Lanthimos, réalisateur grec, sorti en 2010. C’est l’histoire d’une famille que le père a coupée du monde, avec le consentement tacite de son épouse. Trois enfants adultes, deux soeurs et un frère vivent cloîtrés derrière les hauts murs de la villa familiale, sans autre idée du monde que celle que leur ont inculquée leurs parents.

On comprend rapidement que la famille doit être préservée de toute influence extérieure, annoncée comme une menace pour tous, afin que le pater familias puisse régner en toute impunité. On se trouve ici dans un décor contemporain, témoin peut être d’un futur proche dystopique.

La barrière de la maison est tellement haute et tellement solide qu’il est impossible de voir ce qu’il se passe de l’autre côté, donc sa fonction est véritablement d’enfermé ce qu’il y a à l’intérieur de la clôture et pas seulement de délimiter une propriété. L’atmosphère du film est nettement plus dérengeante car les plans sont absolument parfaits, propres, lents alors qu’ils montrent des scènes d’une rare violence. La prouesse scénaristique et le jeu des acteurs y est aussi pour quelque chose évidemment. On retrouve à nouveau l’association «gazon vert-barrière». Les trois enfants peuvent sortir de la maison à une seule condition: perdre sa canine droite ou gauche et attendre qu’elle repousse. Cette condition est irréalisable, c’est pourquoi on comprend dès le début le jeu pervers et sadique du père. Ici, la frontière existe mais elle est infranchissable. Il ne s’agit plus d’une jolie clôture décorative comme dans «American Beauty» ou «Desperate Housewives».

Tout un jeu se crée entre les enfants et les objets du monde du dehors, par exemple lorsqu’ils interceptent un avion tombé dans le jardin, ou un chat qui s’est malencontreusement retrouvé là; à cet instant-là seulement ils découvrent ce qui vient de l’extérieur comme un danger. Ils ne peuvent pas penser autrement tant qu’ils ne sont pas sorti de leur caverne.

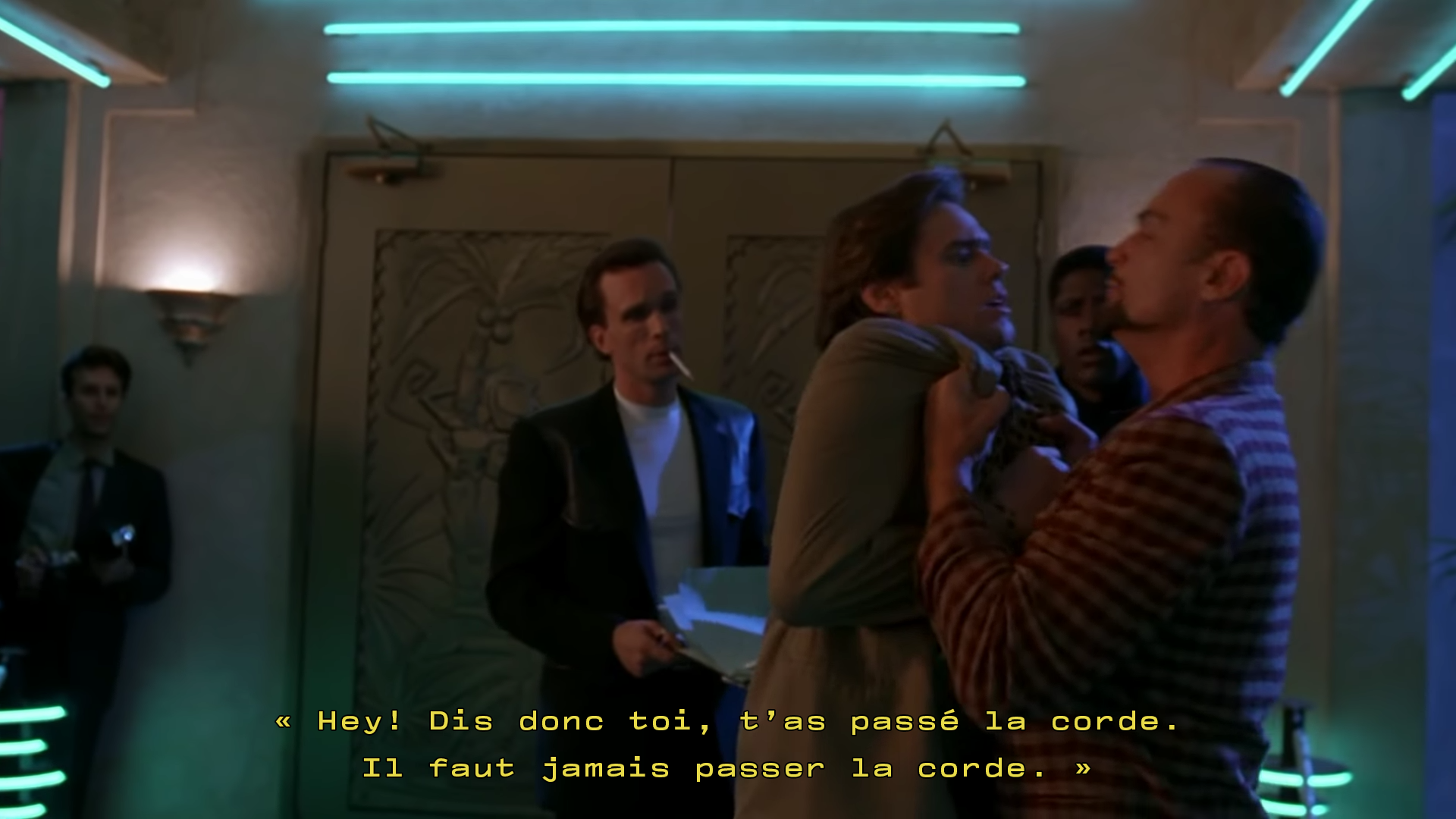

LE POTELET A SANGLE Ceux-là qu’on trouve dans des lieux tels que les aéroports, les halls administratifs, les salles d’attente... D’une hauteur d’environ 1 mètre, ils assurent un balisage plus ou moins efficace mais facilement modulable, en bloquant ou forçant vers un chemin officiel à suivre. Ils peuvent par exemple tracer un serpentin pour optimiser l’espace d’attente dans le hall d’entrée d’un musée, pour que la file occupe alors le lieu de manière plus rationnelle. Ou encore, délimiter une zone de déplacement pour empêcher quiconque d’approcher trop près d’un objet, tout en le laissant à vue. Dans les films, on observe les potelets à sangle dans des scènes assez récurrentes telles que les files d’attente à l’aéroport ou devant la boîte de nuit. Ici nous verrons comment l’objet potelet interagit dans ces scènes avec les personnages. Commençons par le cas du personnage de Stanley Ipkiss dans The Mask, incarné par Jim Carrey. Il est présenté au début du film comme un homme timide, éternel romantique et maladroit. Sa première rencontre avec le potelet à sangle se trouve vers le début du film. Stanley Ipkiss retrouve son collègue Charlie Schumaker et deux femmes devant le Coco Bongo Club, le Night Club branché du moment. Le potelet crée un espace où les gens, habillés “chic”, sont mis en attente dehors. Ces personnages secondaires sont dans la demande, dans une sorte de stress, bloqué là en attendant s’ils peuvent accéder à l’intérieur du bâtiment. Le potelet distingue physiquement ceux qui sont assez “bien” pour passer de l’autre côté de cette barrière et ceux qui doivent rester derrière, dans cette zone floue, en attente. Stanley Ipkiss arrive, passe devant tout le monde et rejoint ses amis situés au plus près du potelet, en respectant bien la barrière. Il s’agit d’un potelet à corde de velours, un peu chic, à l’image du lieu où il s’apprête à rentrer.

On remarquera que c’est rarement ce genre de potelets en velours que l’on trouve dans les files d’attente d’aéroport par exemple. Bien qu’elle ne soit pas mis en avant vraiment dans la scène à proprement parlé, elle a un rôle important lors de cette première interaction. Elle est même sacralisée car passer la corde sans autorisation est totalement prohibée. Après avoir rejoint ses connaissances donc, nous pouvons voir le collège Charlie Shumaker soudoyer le vigile pour passer de l’autre côté de la barrière. Se dessine ici un nouveau rapport à la barrière : elle est facilement franchissable à qui a les moyens financier.

A ce moment là, Stanley Ipkiss, satisfait d’être autorisé à rentrer, se tourne vers le reste de la file d’attente. On comprend par son attitude qu’il se sent supérieur. Son regard, son sourire et ses petites remarques vers les autres attendant derrière montre sa grande satisfaction. Passer cette barrière le fait passer dans une autre catégorie de personne. Or durant ce cours laps de temps, la corde de velours du potelet est re-placée par le vigile et le passage se referme avant que lui ne passe, ses amis rentrant eux dans le club. Il se trouve comme bloqué par cette simple corde en velours, dans l’incapacité de passer bien qu’elle ne soit pas imposante. C’est quelque chose d’acquis par le personnage principal et tous, le potelet dont la corde est fermé est infranchissable. Ici le choix d’avoir choisi Jim Carrey pour jouer ce personnage me semble prendre son sens par le mouvement exagéré de blocage du potelet. En effet, il a un jeu comique et gestuel connu. Or, très vite le personnage ose détacher délicatement la corde, passer, et la rattache tout aussi doucement. Il la manipule avec un certain respect. Ceci est si mal vu par l’équipe vigile qu’il est jeté dehors de toute cette zone.

Le fait qu’il passe sans consentement la barrière crée de la rage chez celui qui contrôle les entrées/sorties. La barrière est là pour indiquer des espaces, hiérarchiser les gens, mais ne fait pas barrière infranchissable par son matériau. Le vigile est comme le prolongement physique et violent du potelet, l’un va rarement sans l’autre dans l’imaginaire.

Le vigile absent, la barrière devient un simple objet dont on connaît la fonction mais dont on sait passer outre. On peut voir cette homme comme la véritable barrière. Un potelet à corde n’aurait qu’une fonction esthétique, elle adoucit. Aussi le vigile lui-même se comporte très différemment au côté du potelet à sangle. Il n'est pas affecté de la même manière par cette fonction de hiérarchisation, cela va plus loin puisqu'il en est le Gardien. Plus tard dans le film, le personnage revient à ce même night club mais avec le fameux masque, qui le rend beaucoup plus confiant, entreprenant et extraverti. Il y a toujours autant de gens qui attendent derrière le potelet. Pour entrer dans le club, le personnage jette de l’argent, usant alors la même technique que son ami plus tôt dans le film. Mais le vigile est désarmée car les gens se ruent pour récupérer les billets. Le potelet a disparu sous la cohue, on voit alors un vigile surmené, tentant de contenir la foule en liesse. Chuck Russel, le réalisateur de The Mask, a dit à propos de ces scènes d’entrée de boîte de nuit «c’est basé sur mon premier voyage à New York quand j’avais une vingtaine d’années, on m’a refusé l’accès à des soirées branchées, j’étais stupéfait de voir des gens postés à l’entrée qui décidaient qui entrait ou non. Comme dans un pays communiste branché! » Ainsi il a voulu retranscrire son sentiment. Les scènes d’entrée de boîte de nuit dans les films sont toujours assez semblables. Que ce soit dans the Mask ou dans un épisode série TV telle que How I Meet Your Mother, on retrouve deux mondes séparés par une simple corde gardée par un homme dont le jugement oriente la suite des personnages. Ce sont alors de scènes où l’objet met en exergue l L’objet potelet, au centre de la rencontre entre ces deux types de personnages, est ce qui fait le lien ou crée la mésentente. C’est ce qu’on pourrait appeler un objet-prétexte pour ce genre de scène au cinéma. Pouvoir la défaire et la remettre, qu’elle contienne les gens et les divise, cela met en avant les comportements et jugements des personnages.

Pourquoi existe-t-il des barrières? Quels sont leurs effets sur moi? Ce site classe différents types mais il n’est pas exhaustif. Son design fluide et mobile permet d’accueillir continuellement d’autres références. Il permet d’avoir instantanément sous les yeux différents extraits filmographiques où figurent une barrière. Le texte renseigne sur le contenu de l’extrait, vous pouvez le survoler ou le copier, tandis que les images permettent d’observer attentivement, de faire des comparaisons formelles et informelles.

Auteures : Hélène Dahéron. Marie Lenaerts. Célie Teodomante. Zoé Menu

LE ROLL-TAPEA partir de matériaux plastiques durables faisant en général 2mm d’épaisseur. Ces bandes ont souvent un fond clair avec un texte d’avertissement écrit en gras. Ce type de ruban doit respecter certaines normes qui diffèrent selon des lois nationales ou internationales. Elle entoure un espace qui doit être maintenu à l’abri des voyeurs et des curieux, pour ne pas contaminer la scène ou fausser les preuves. Ce périmètre a été délimité par des professionnels qui sont formés au principe du « gel des lieux ». Seules quelques personnes sont autorisées à dépasser cette barrière : des experts, des techniciens de la police scientifique. Cette barrière est très spécifique, elle avertit d’un danger et dès lors on ne peut la franchir tant pour notre sécurité mais également pour celle du lieu balisé. En effet, on peut de ce fait parfois lire sur cette barrière « police, ne pas entrer ». Message clair donnant un ordre, classant directement cet espace dans une zone qui avertit d’un crime par exemple. Il y a d’autres messages qui peuvent être inscrits sur cette barrière comme « caution » prévenant d’un danger potentiel dans cette zone délimité comme un trou, ou un espace en travaux. Cette barrière peut avoir divers messages mais l’intention est toujours la même, on ne peut la franchir que si on est agréé par notre métier. Elle est pourtant fine et peu encombrante mais rares sont ceux qui la passe sans y avoir le droit parce qu’on sait son importance.

Cette barrière fine faite de plastique n’est un obstacle physique pour personne. Elle est plus symbolique qu’autre chose. C’est une bannière qui sépare les individus en fonction de leur métier et de leur autorité face au pouvoir. Ce même type de barrière fait office d’autorité et signale un quelconque danger mineur ou majeur comme un espace en travaux ou une scène de crime. Elle symbolise le danger et comme tout être normalement constitué, l’instinct de survie intervient. Pour ce qui est de la scène de crime, étant un lieu où une personne est morte, un certain respect s’installe nous empêchant de la franchir même si le voyeurisme reste le sentiment dominant face à de telles scènes. Ce n’est pas un mur puisqu’on peut voir au-delà sans aucune difficulté. Pour ce qui est des scènes de crime, la plupart du temps on ne verra presque jamais le corps gisant sur le sol à la vue de tout le monde. Caché par un drap ou dans un espace fermé à la vue de tous, au final, ces voyeuristes ne verront sûrement rien mais l’atmosphère que cette barrière et le contexte d’un crime amènent la curiosité qui ne sera pas totalement assouvie n’ayant que très peu de chance d’apercevoir quelque chose. Dans le film « Charlie Mortdecai », réalisé par David Koepp en 2015, une scène particulière décrit cette situation. On y voit un espace, une maison et un jardin, encerclé par des barrières roll-tape et des policiers anglais.

Un homme avec un imperméable arrive, on ne voit pas tout de suite son visage. Il rentre dans l’espace sécurisé en passant en-dessous d’une première barrière puis en déchire une seconde, étant trop au milieu pour pouvoir la passer. Il l’a déchirée sans aucune hésitation, avec une grande assurance. Il se fait directement interpellé par une autre policière qui lui demande de partir de la scène de crime, cependant il ne daigne même pas lui répondre et lui présente son badge. Ne comprenant pas, elle s’agace mais le policier a tout de même le dernier mot. Se rendant compte de la situation, provoquée par le franchissement d’une simple barrière, elle s’excuse à mainte reprise. L’allure de cet homme et sa manière de parler rendent cette situation ironique. On comprend vite qu’il a quelque chose de ridicule puisqu’il semble avoir besoin de prouver sa supériorité. Ce personnage a un complexe d’infériorité vis à vis d’un autre homme qui sort avec la femme qu’il aime et se protège derrière son métier et le pouvoir qu’il en obtient. Ici, on retrouve clairement un jeu de pouvoir de la part ce policier qui a besoin de montrer sa puissance et la barrière sera un outil pour lui pour démontrer son pouvoir. Se sentant inférieur au fond de lui, il doit montrer le contraire par ses gestes en montrant que cette fine bande en plastique est remplie de sens et de hiérarchie, il la déchire sans soucis, il est au dessus des lois mais pas au-dessus de cet homme qu’il jalouse et qu’il méprise tant. Il compense cette frustration par l’abus de pouvoir dans son métier. Une autre scène cinématographique nous montre cette relation que crée cet objet, notamment dans la série belge « La trêve » produit par Hélicotronc. Yoann Peeters est un policier qui vient d’arriver de Bruxelles dans un village ardennais. Il se fait interpeller par un de ces collègues pour une affaire de suicide.

En effet, un corps a été retrouvé dans la Semois. Plusieurs personnes sont sur la scène de crime telles que des scouts, des pêcheurs et des policiers locaux. Quand Yoann Peeters arrive sur les lieux, il accourt vers le cadavre et commence à hurler de s’éloigner du corps et même de quitter la scène entière. Personne n’a dressé de périmètre de sécurité et tous les intrus comme les scouts sont à trois mètres du corps. Très vite, il demande qu’on lui rende des comptes et demande qui est en charge de la scène. D’après le policier qui était sur place, il n’en fallait pas car c’était un suicide et il ne se voyait pas baliser toute la rivière. L’inspecteur Peeters demande à tout le monde de reculer de 10 mètres et d’appeler le labo et un légiste. Les autres policiers sont étonnés de demander un légiste. Il s’énerve ensuite car on a laissé des enfants voir ce corps, ce qui n’est pas un spectacle pour les gosses. Alors qu’il part vers le pont où le jeune homme se serait suicidé, la zone est enfin balisée. Ici, observons l’absence de la barrière roll-tape qui démontre l’incompétence de la police et le fait qu’ils ne sont pas du tout formés pour des affaires de meurtres. En effet, tout au long des épisodes, on va voir des flics qui seront dépassés par les évènements et qui auront du mal à gérer cette enquête. Tout le village va également s’en mêler et va interférer dans l’enquête . Ce lieu non balisé et contaminé reflète l’ambiance générale de la série. Un inspecteur qui a fuit son lourd passé et ses drames familiaux et qui a quelques problèmes de bipolarité, enquête avec un jeune policier profane et idéaliste qui ne lui fait pas confiance. Ils vont se retrouver dans une affaire où la moitié des villageois ont quelque chose à se reprocher de près ou de loin. Au fur et à mesure de l’enquête, Yoann Peeters va découvrir les travers de Heiderfeld, ce village qui d’apparence à l’air si calme.

LES PASSAGES A NIVEAULa dernière typologie de "barrière" étudiée est celle du passage à niveau. Selon la loi du 15 juillet 1845 «Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées conformément aux règlements». C'est un croisement de "même niveau", à la même hauteur. Le chemin de fer est prioritaire par rapports aux autres usagés de la route, il induit et nécessite la sécurité. Il représente un "risque" sur la route, le but étant aujourd'hui de les supprimer, de les remplacer ou de les substituer. Des feux et des barrières sont présents en tant qu'objets renforçant la "sécurité" du croisement. L'arrêt sur un passage à niveau entraîne la plupart du temps la mort des personnes arrêtées, en général sans menacer la vie des passagers du train ; s'établissent alors plusieurs rapports de force. Les passages à niveau sont eux-même de typologies différentes, scindés en plusieurs sous-catégories. Des facteurs entrent en jeu ; sont-ils gardés par des gardes-barrière ou non gardés ? sont-ils munis, ou non, de feux ? et de barrières ? Occupent-elles la moitié de la voie routière ou les deux voies ? Sont-ils privés ou publics ? Sont-ils ouverts aux véhicules ou piétons ? Dans les films, ils font régulièrement l'objet de scènes d'action et de suspens. Le générique de Tintin expose une version des faits qui consiste à passer avant le train lorsque le signal de sécurité a déjà été activé. Cet action intègre suspens, risques et cascades. On ressent donc une appréhension face à l'objet physique. La barrière n'est pas présente, simplement la croix dites de "saint-André" avec un signal lumineux.

Dans une autre version des faits, il s'agit de pousser sa victime pour provoquer une collision, comme dans le film Duel de Steven Spielberg réalisé en 1971.

C'est un road movie long et monotone. La scène de la barrière de voie ferrée a lieu à la fin de cette "poursuite" étonnante. La voiture suit au départ le camion puis le double et inversement à plusieurs reprises. Dans la scène finale le personnage principal se trouve bloqué entre le passage du train et le camion. Ce dernier charge la voiture et lui fait dépasser la barrière de sécurité. Ainsi, petit à petit le personnage principal se rapproche du train en marche, il panique car sa vie est prise entre deux dangers : celui du camion qui le poursuit ainsi que celui du passage du train. Dans ce cas là, la scène a lieu généralement vers la fin des films. Dans la situation d'une course-poursuite le passage à niveau représente un arrêt entre deux possibles pour les héros ou criminels : surpasser ou trépasser. Les scénarios Américains illustrent souvent ces récits comme l'arme fatale 4, Alerte Cobra ou 24h Chrono. Blues Brothers, sortie en 1980, répertorié en comédie musicale, de John Landis illustre le propos. Les personnages princpiaux Jake et Elwood Blues veulent reformer leur groupe de rhythm'n'blues. La scène à elle seule fait barrière pour les protagonistes. Ils se trouvent face à la barrière physique du passage à niveau qui est le microcosme de la barrière qui les attends. Le pont bascule ou pont levant étant le macrocosme de la barrière. Qu'ils passent la barrière ou non ils sont confronté au pont qui se lève. Les deux personnages font preuve de désinvolture, au milieu du carnage et du chaos sous des notes humoristiques. Ils vont donc dépasser la barrière pour s'envoler et franchir le pont en train de se lever. Dans On a volé la cuisse de Jupiter par Philippe Broca en 1980 les gendarmes poursuivent un personnage à bord d'un train. Ils longent donc la voie ferrée en poursuivant le train et s'arrêtent à la maison de la garde barrière qui au départ refuse de leur ouvrir. La voiture reste finalement bloquée entre les deux barrières levantes au milieu de la voie. Les protagonistes sont obligés de quitter le lieu mais l'un d'entre eux reste bloqué. Le train finit par s'arrêter pile devant le personnage. La barrière répond à sa fonction de "prévention" mais le héros surpasse cet objet ajouté. La situation tends vers différents choix ; entre bien et mal, gentils et méchants, héros ou perdants ? Elles obligent à prendre part au récit, à tracer, à délimiter, à interpréter, à ressentir ; l'espace physique, l'espace mental et le temps. Quant ils ne traitent pas d'action alors les films traitent d'humour et d'absurde. Sherlock Junior de Buster Keaton en 1924 utilise le schéma comique de la barrière en tant que levier pour permettre au personnage principal se situant sur le toit de pouvoir descendre et atterrir directement dans une voiture.

Elle emprunte ici un rôle de bascule, d'ascenseur, elle est un moyen de déplacement, de médiation entre deux espaces. Son action de levier et de poids/contre-poids entre en jeu, cela inclut la notion de gravité qui peut rendre la situation comique et absurde. C'est ce qu'il se produit dans Chat Noir, Chat Blanc. Ce film d'Emir Kusturica datant de 1998 s’articule autour du thème de la dualité et de l’antagonisme. La barrière ne remplis pas sa fonction de "sécurité" principale qui consiste à se baisser à l'arrivée d'un train et à se relever à la fin de son passage.

Mathko le gitan, personnage principal, ouvre les yeux et voit au dessus de lui, pendu à la barrière du passage à niveau, le gardien de la gare qui l'a drogué la veille. Il est dans un entre-deux où tout bascule. Le gardien tient dans sa main la sacoche contenant l'argent de Mathko. Il tente de faire contrepoids afin de la récupérer et cours aux deux extrémités de cette barrière. Un va-et-vient est créé autant pour les personnages, que pour la barrière ainsi que la caméra. Elle oriente les gestes, le comportement du personnage principal. Elle bloque la situation et la débloque, un personnage fait le mouvement de haut en bas, l'autre de droite à gauche. Finalement, il arpente la barrière de la base jusqu'au sommet pour rester suspendu aux jambes du pendu. Les personnages qui ont été dupés se côtoient dans cette scène absurde de va-et-vient, l'un mort, l'autre vivant, de chaque extrémité de cette barrière. Ceux qui les ont dupés et qui les ont "mis-en-scène" sur et sous cette barrière, regardent la scène en riant à travers des jumelles. L'interprétation tends à dénoncer justement ce clivage entre deux sociétés, deux cultures, deux caractères. Cela induit une dualité et des rapports de force entre chacun des personnages. Mathko désigne le pendu comme étant la cause de son calvaire. L'un semble s'apparenter au chat noir quand l'autre s'apparent au chat blanc et ils jonglent, vacillent d'un caractère à l'autre. La scène de la barrière éclaire ce va-et-vient, cette dualité qui se produit entre les personnages et en eux-mêmes. Le petit baigneur de 1968 avec Louis de Funès utilise le même schéma "comique" de la barrière avec la notion de poids mais inclut également la notion de danger à la suite. Le comique est lié avec la morale. La garde barrière annonce que ça ne marche pas, elles sont toujours baissées. Ils soulèvent donc les barrières de la voie afin de pouvoir passer et Louis de Funès reste suspendu à la première barrière ce qui créé une scène comique. L'autre personnage l'aide à redescendre. Finalement lorsqu'ils vont pour traverser la voie, un train passe au moment où ils s'engagent. Un autre passe également à la seconde où ils viennent de traverser. Les personnages sont apeurés. Le ton reste comique et absurde. On voit à la fin la garde barrière abaisser les barrières avec la manivelle du puits. Le jeu de perméabilité de l'espace créé un dynamisme soutenu également par la musique, par les paroles ou bien le moment où intervient la scène dans le film. Chez Kusturica cela relève de la multiplication qu'il fait des objets en mouvements comme les manèges, les ventilateurs, les barrières à quoi il ajoute la musique Balkane incontournable dans ses oeuvres. Chez Spielberg, c'est dans la différence de temporalité entre cette scène et le reste du film. Dans ces scènes, le rythme est toujours soutenu. La durée de chaque plan est aussi déterminante que la circulation des acteurs et objets dans le champ. La scène de la barrière dure souvent deux minutes environ. C'est un besoin de réalité, de beaucoup de réalité pour que le magique ou l'exploit qui survient soudainement ait sa place, son impact. Ainsi le réalisme et le magique, l'héroïque s'associent car la valeur de l’un se trouve dans la présence de l’autre. L'autre double caractère : le tragique et le comique coexistent, alternent, se superposent. Plus qu’une simple rupture de ton, qu’un jeu sur deux registres les scènes peuvent être franchement émouvante dans le drame, tout en étant dans l’humour ou l'action. Les moments de tragique, de désespoir vacillent toujours sur le seuil de la comédie, de l’ironie (qui au fond s’oppose peut-être au désespoir). C'est une sorte d'imagerie du chaos avec insistance pour mieux recourir à l’harmonie au final. En même temps, c’est dans ces entres-deux que les films semblent trouver leur énergie. L'un met en scène l'objet barrière comme un "duel" à franchir tandis que l'autre impose la dualité par le mouvement même de l'objet. La garde barrière est un court métrage de 12 minutes réalisé par Hugo Frassetto en 2012 qui ne pas dans le sens de l'humour, de l'absurde et du danger et qui revisite la barrière de la voie ferrée comme un objet permettant d'arrêter le train cette fois, dans un ton poétique. Le personnage principal tisse un filet qu'il relie à chaque barrière. Le train se retrouve alors à rebondir dans le filet pour finalement repartir en arrière.

Le court métrage met en scène une vieille garde barrière plongée dans la solitude avec pour seuls compagnons sa vache et son violon. Le seul espace d'attraction est alors le passage de trains qui animent le récit. Dans sa solitude, elle élabore un plan pour arrêter le train devant chez elle. La barrière de la voie ferrée s'attache à un contexte de danger ou exacerbe l'absurde et le comique. Elle peut aussi être comme dans le dernier exemple un objet poétique. « Si on regarde attentivement et longuement une situation drôle, elle devient de plus en plus triste », écrivait Gogol. Inversement, il est possible que bien des situations tragiques puisse révéler un étrange aspect comique, un instant d’ironie, comme pour nous aider à surmonter la fatalité. La barrière que l'on trouve autour de la maison confronte, trace ou délimite l'espace privé et l'espace public, celle du passage à niveau agit seulement dans l'espace public en tant que mouvement et objets prévenant le croisement d'une voie ferrée. Ces scènes soulèvent des interprétations d'échelles, de niveaux, de dualités, d'antagonies. L'image cinématographique du "passage à niveau" traite la notion de dualité, de penchant, de double issues. En ce sens elle énumère deux lectures ; celle de l'action qui fait appel à ses notions de protection, de cloison, de séparation et celle de l'humour faisant appel au mouvement de balancier. Dans la balance, le duel, le va-et-vient, selon l'espace dans lequel il s'inscrit peut recourir à un flot d'interprétations diverses et variés. Quand les personnages se confrontent directement à l'objet cela engendre une lecture mentale de la dualité dans l'ensemble de l'oeuvre. D'une autre manière, les films d'actions génèrent une appréhension plus terre à terre qui force à franchir l'obstacle. L'action tient le spectateur en "suspens" et dans la peur contrairement à l'humour et l'absurde qui provoquent le rire et souvent l'empathie.

CONCLUSIONEn observant ces différents extraits cinématographiques qui mettent en scène une barrière, nous avons remarqué que la plupart du temps ces objets étaient placés dans un même registre. Par exemple, la barrière roll-tape est souvent utilisée de la même façon, pour dire les mêmes choses, décrivant le même genre de scène. On ne se pose même plus la question de cet objet, on assimile immédiatement son apparence à sa fonction. C’est aussi le cas pour la barrière de cinéma, le potelet à sangle, qui, dans ces divers extraits, figurait pour dire la même chose: un passage obligé ou une séparation des classes. Dans la scène de The Mask, on comprend directement que l’objet sert à faire une distinction entre différentes personnes selon leur statut, comme pour la barrière roll-tape qui se montre franchissable seulement pour ceux qui ont une carte de police. En ce qui concerne la barrière levante, elle est symbolise un passage, un choix à faire, dans les extraits choisis. Nous avons observé que la barrière autour de la maison était souvent représentée comme un passage entre deux mondes, intérieur et extérieur. Soit on reste d’un côté, en sécurité donc «du bon côté», soit on prend le risque de la franchir, sans savoir ce qui nous attend de l’autre côté, «le mauvais côté», le côté obscur. Après ces analyses, nous avons ressenti que la barrière évoquait la représentation binaire du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes face à deux choix, or ces choix ne sont pas du tout représentatifs de la réalité. On a le sentiment que la barrière traduit un monde patriarcale, régit donc par ceux (et non celles) qui ont l’autorité, le pouvoir d’accéder à l’autre côté. Les extraits choisis sont principalement des films réalisés aux Etats-Unis, dont le genre le plus dominant est le cinéma d’aventure, devançant les comédies. Cette caractéristique est aussi à prendre en compte pour l’objet que l’on a choisi d’étudier. L’objet lui-même est un point de départ à un genre, un type d’action, une relation entre les personnes, les catégories sociales, des statuts sociaux. Il permet au spectateur de tout de suite identifier ce qui va se jouer dans la scène. C’est un indice narratif au même titre qu’un bloc-note d’écolier, une voiture, une cigarette. De plus, cet indice permet plus rapidement de faire de l’humour par exemple, puisque le spectateur a déjà entamé le travail d’analyse sur cet objet. Il peut prévoir ce qu’il va s’y jouer. Il peut prévoir la tonalité de la situation à venir et cela évite ainsi au réalisateur de «perdre» du temps à poser son décor, il peut tout de suite entrer dans l’action et apporter de la nuance au sein de ce cadre préétabli.